政府が発表した資料※1によると、2020年時点で約460万人超がフリーランスとして働いています。

フリーランス人口は年々増加し、それに伴い仕事内容や報酬にまつわるトラブルが後を絶ちません。

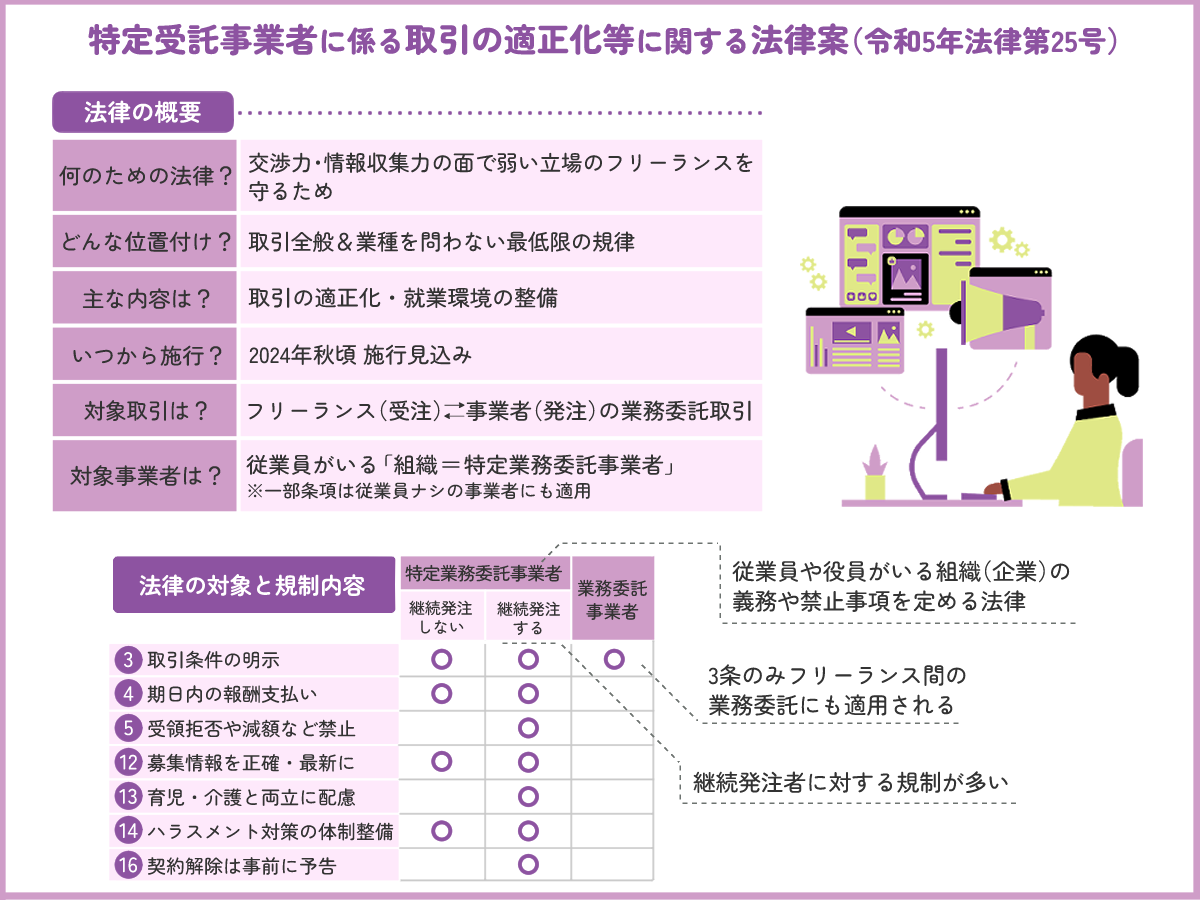

トラブルにおいて弱い立場にあるフリーランスを保護するため、政府は2023年4月28日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」を可決、5月22日に公布しました。

今回はこの法律(以後「新法」と記載)で定められた7つの項目と、制定によるメリット・デメリットなどを現役フリーランスの所感とともにお伝えします!

なお、本記事は内閣官房他が発表した資料※2を基に執筆しています。執筆時点で「見込み・未定」の情報があるため、政府等のサイトで最新情報をご確認ください。

法律制定の目的

新法は不当な契約によるトラブル防止と、弱い立場に置かれがちなフリーランスの法的保護とを目的にしています。

新法の内容は2020年夏頃から検討されており、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」の策定時はパブリックコメントを広く募集。現場の声を踏まえながら法制化に至りました。

そのため単なる契約トラブルの防止だけでなく、各種ハラスメントへの対策・出産や育児への配慮についても盛り込まれているのが大きな特徴です。

フリーランス保護新法7つの項目をチェック

フリーランス保護新法で定められた7つの項目について、1つずつ確認してみましょう。

なお、内容をわかりやすくするため法律内に記載されている「特定業務委託事業者」と「特定受託事業者」の一部は、以下のとおり言い換えています。

- 特定業務委託事業者→クライアント

- 特定受託事業者→フリーランス

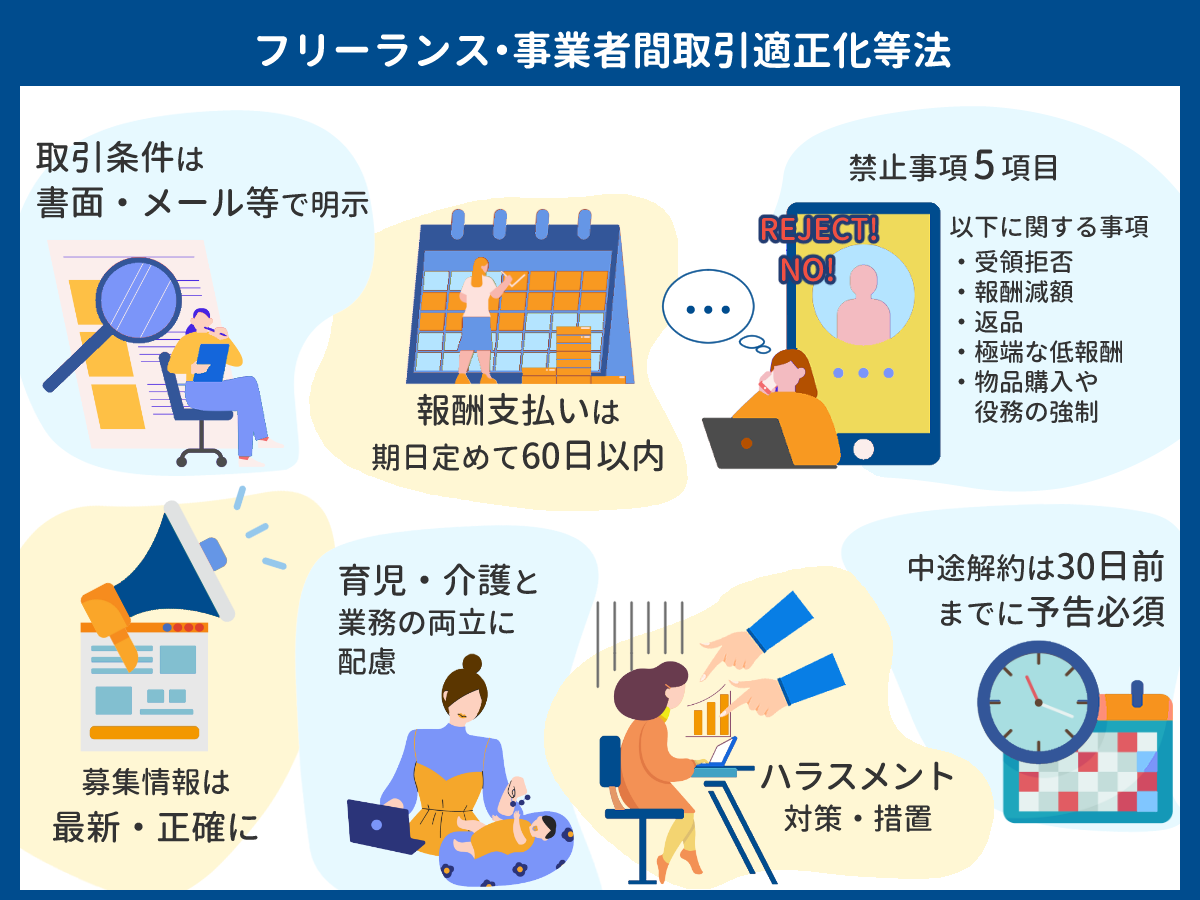

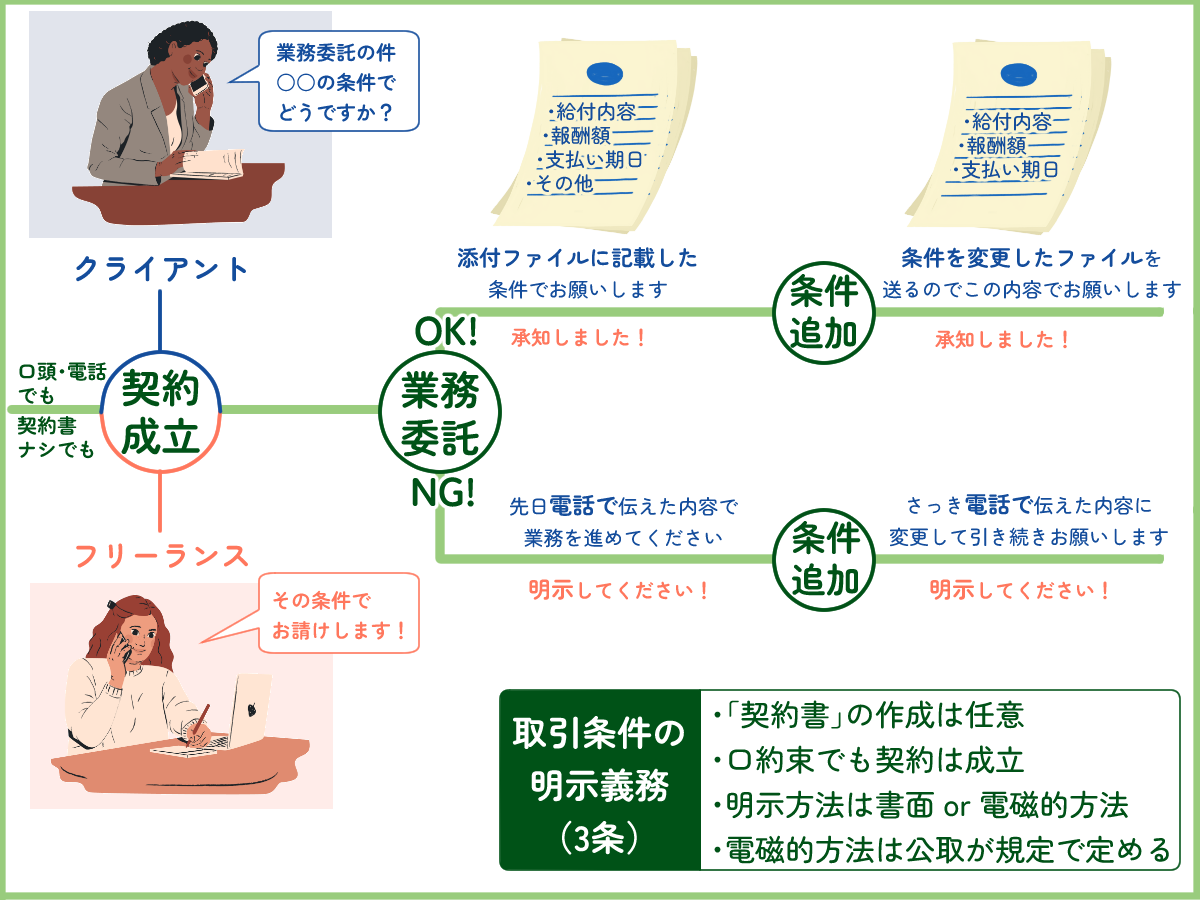

書面や電磁的方法で取引条件を明示

取引内容の詳細が決まったら、クライアントは書面またはメールなどの電磁的方法で記録・明示しなければなりません。明示が必要な項目は以下のとおりです。

- 給付内容

- 報酬額

- 報酬の支払い期日

- 公正取引委員会が定めた事項(執筆時点で未定) など

また、取引条件を変更する場合も同じように明示する必要があります。

ここでいう書面は「契約書」ではありません。新法には契約書についての規定はないため、口頭でも契約が成立します。書面が求められるのは「業務を委託する時」です。

業務開始のタイミングになっても取引条件が明示されていなければ、着手せずクライアントに確認しましょう。

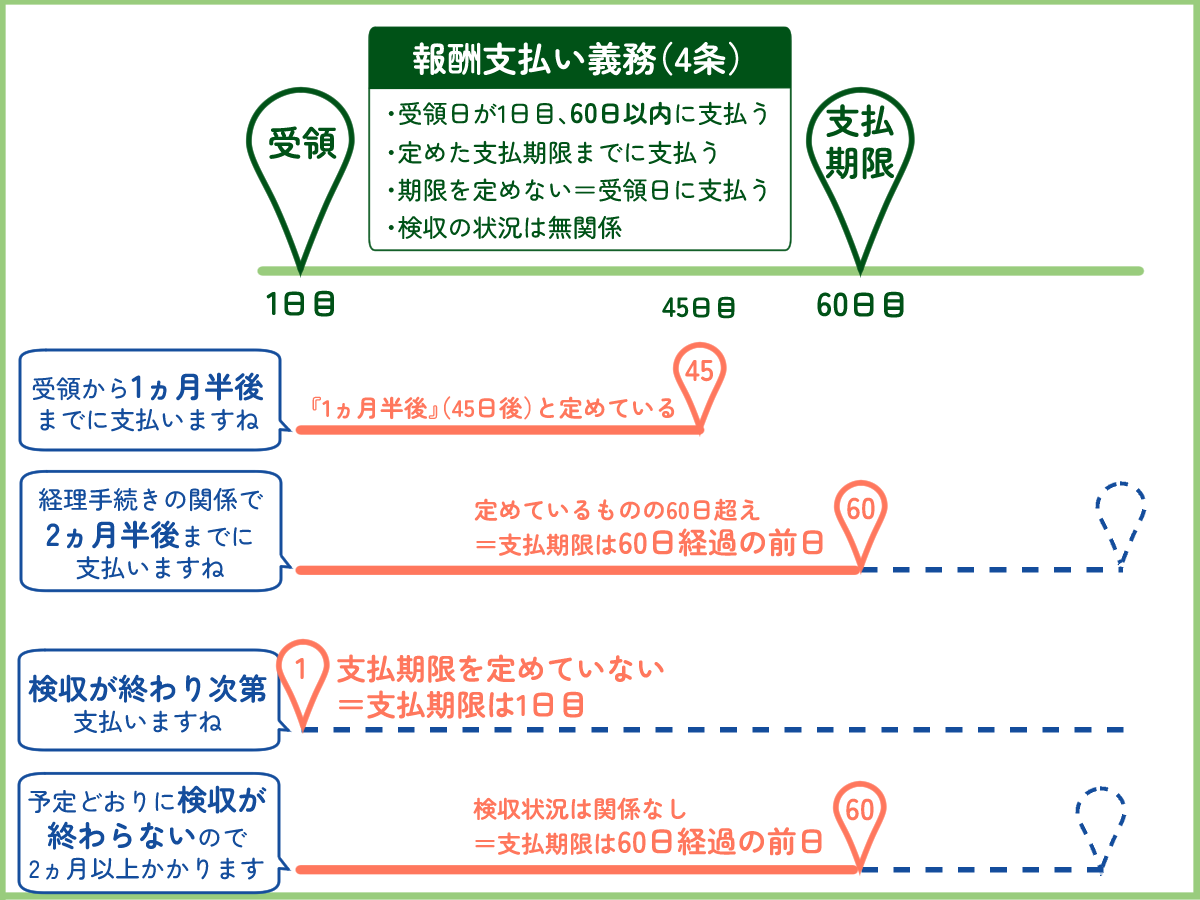

60日以内の報酬支払

報酬の支払いについては以下3点がポイントです。

- 納品物受領日から60日以内に支払い期日を設定する

- 必ず期日内に報酬を支払う

- 支払い期日を決めていない場合は納品日=支払い期日

上の図で正しいのは「受領から1ヵ月半後に支払う」クライアントです。このようにあらかじめ「〇日後・翌月〇日」など定めて発注する必要があります。

2つ目はクライアント都合で「2ヵ月半後」としていますが、60日を超えるのでNGです。3つ目の「検収次第」は期日を定めていないので、条文どおりに解釈すると受領当日に支払う必要があります。

4つ目は期日内に検収できず「支払いが遅れますよ」というケースです。しかしこのやり方は認められず、未検収でも60日以内、正確には納品物の受領から60日を経過した日の前日に支払いが必要です。

フリーランスとしては報酬の受け取り目処が立てやすくなりますね!

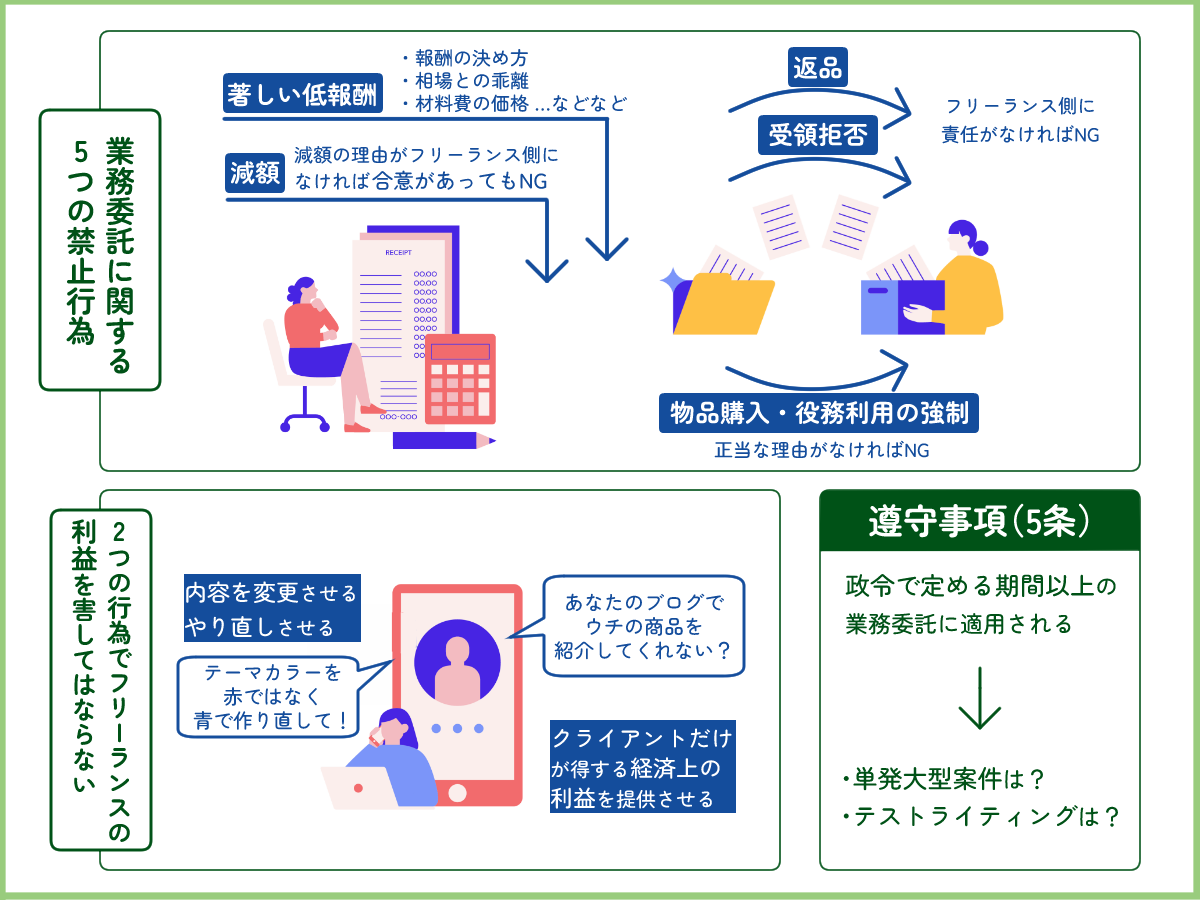

クライアントが遵守すべき5つの禁止事項・2つの禁止行為

新法ではクライアントに対し、5つの禁止事項を定めています。

- 納品物の受け取り拒否※

- 報酬を減額する※

- 納品物を返品する※

- 相場よりも著しく低い報酬額を設定する

- 正当な理由もなく物品購入などを強制する

また2つの行為によってフリーランスの利益を害することも禁じています。

- クライアントのために経済上の利益を提供させる

- 内容変更ややり直しをさせる※

フリーランスの利益を害する行為として「内容の変更・やり直し」があります。仕様変更によるやり直しや発注取消は珍しいことではなく、それ自体を禁じているわけではありません。

発注の取消ややり直しによってフリーランスが「タダ働き」にならないよう、作業で生じた費用を負担しましょう、ということですね。

※フリーランスに落ち度がない場合。

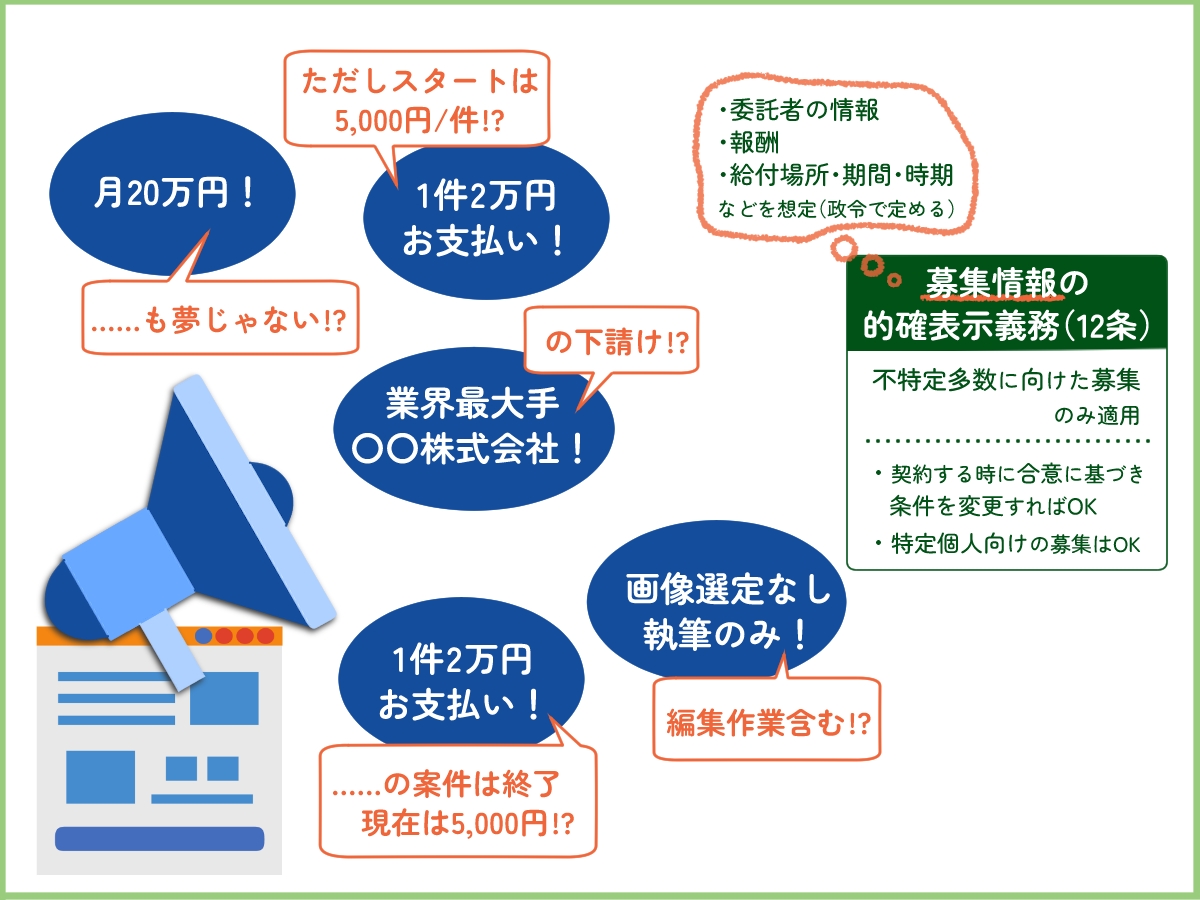

募集内容は正確・最新!

クライアントが広告やクラウドソーシングで不特定多数のフリーランスを募集する際は、募集要項の内容=契約条件であることが求められます。

たとえば以下はNG例です。

- 募集要項には「1件2万円」と記載し、実際は5,000円スタート

- クライアント名を偽る

- 報酬は1〜2万円の幅があるのに、すべて2万円だと誤解を招く書き方

- 募集時には「執筆のみ依頼」と記載し、実際は執筆+編集を依頼

- 募集を終了しているが、募集要項の掲載を続けている

募集要項には誤解を招く表現・事実と異なる内容を記載せず、常に最新・正確な情報を表示することがクライアントの「義務」となりました。

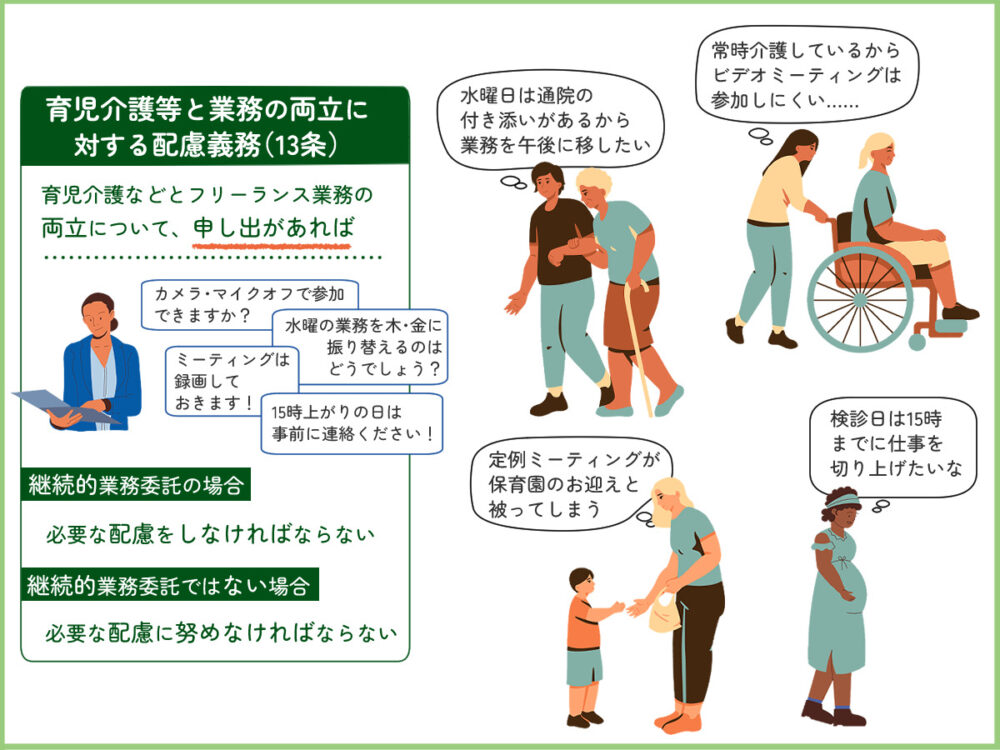

育児介護と業務の両立への配慮

フリーランスから申し出があった場合、クライアントは育児(妊娠・出産も含む)や介護などと業務を両立できるよう配慮する義務があります。

ただし要望をすべて叶えてもらえるわけではなく、あくまで「配慮」です。

- 週1回のミーティングと保育園のお迎え時間が被るから、時間を変更してほしい

- 水曜日は家族の通院の付き添いがあるので、稼働時間を午後に変更したい

たとえば1つ目に挙げたミーティングの時間変更は、他の参加者の都合もあるため難しいかもしれません。この場合ミーティングの録画や議事録を共有してもらえれば、フリーランスの業務は滞らずに済むでしょう。

フリーランスの希望を一方的に押し付けるのではなく、育児・介護と業務を両立する方法・妥協点を両者で探っていくイメージです。

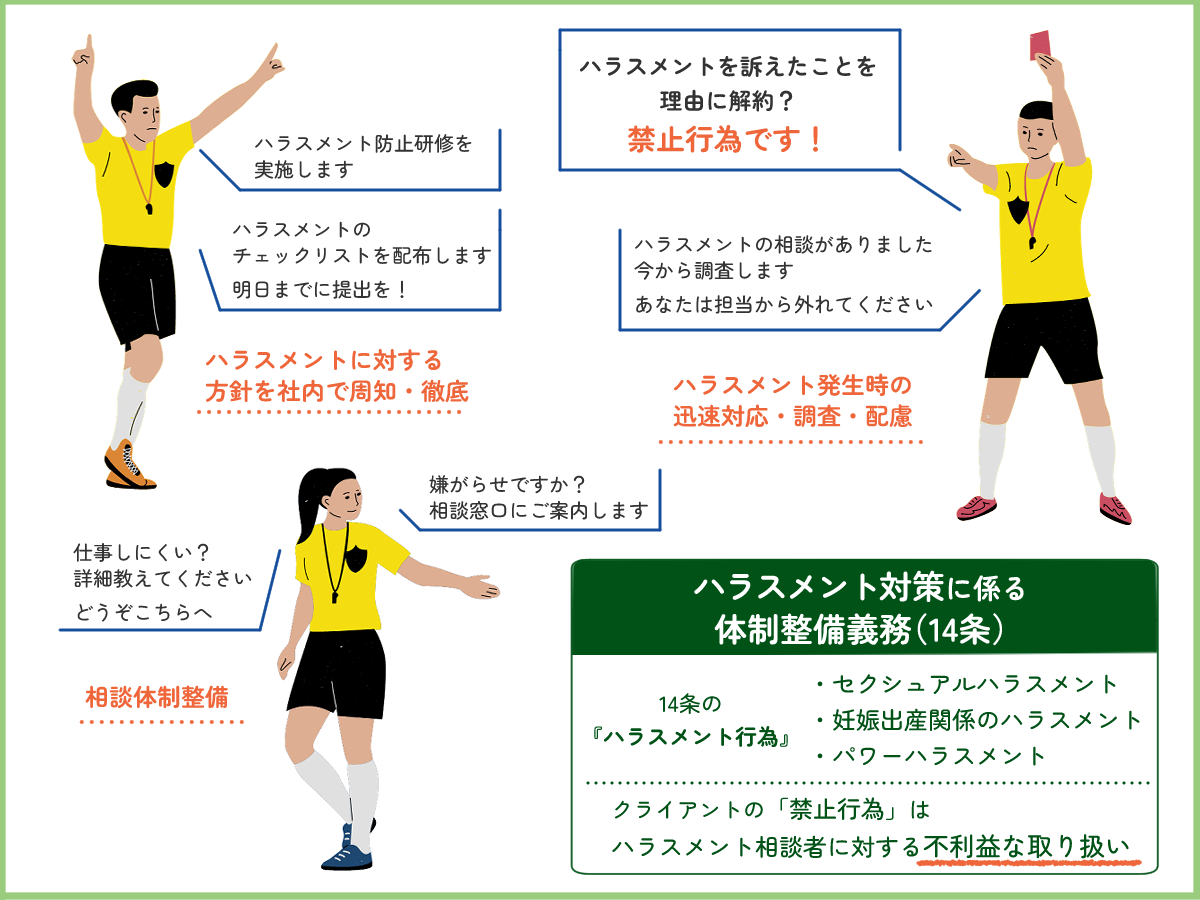

ハラスメントの禁止および対応体制の整備

当然のことながら、クライアントはフリーランスに対するハラスメント行為を行ってはいけません。

加えて、フリーランスがハラスメントを受けた時に迅速かつ適切に対応できる体制を整える必要があります。

- クライアント企業内でハラスメント禁止について周知・啓発

:社内報への掲載・社内研修実施 など - フリーランスがハラスメントについて相談できる体制の整備

:社内担当者の設置・外部相談窓口の設置 など - 万が一ハラスメント行為があった場合、事実確認など迅速かつ適切に対応

なお、フリーランスがハラスメントについて相談したことを理由に契約を解除したり、報酬を減額したりといった不当な扱いをすることも禁止です。

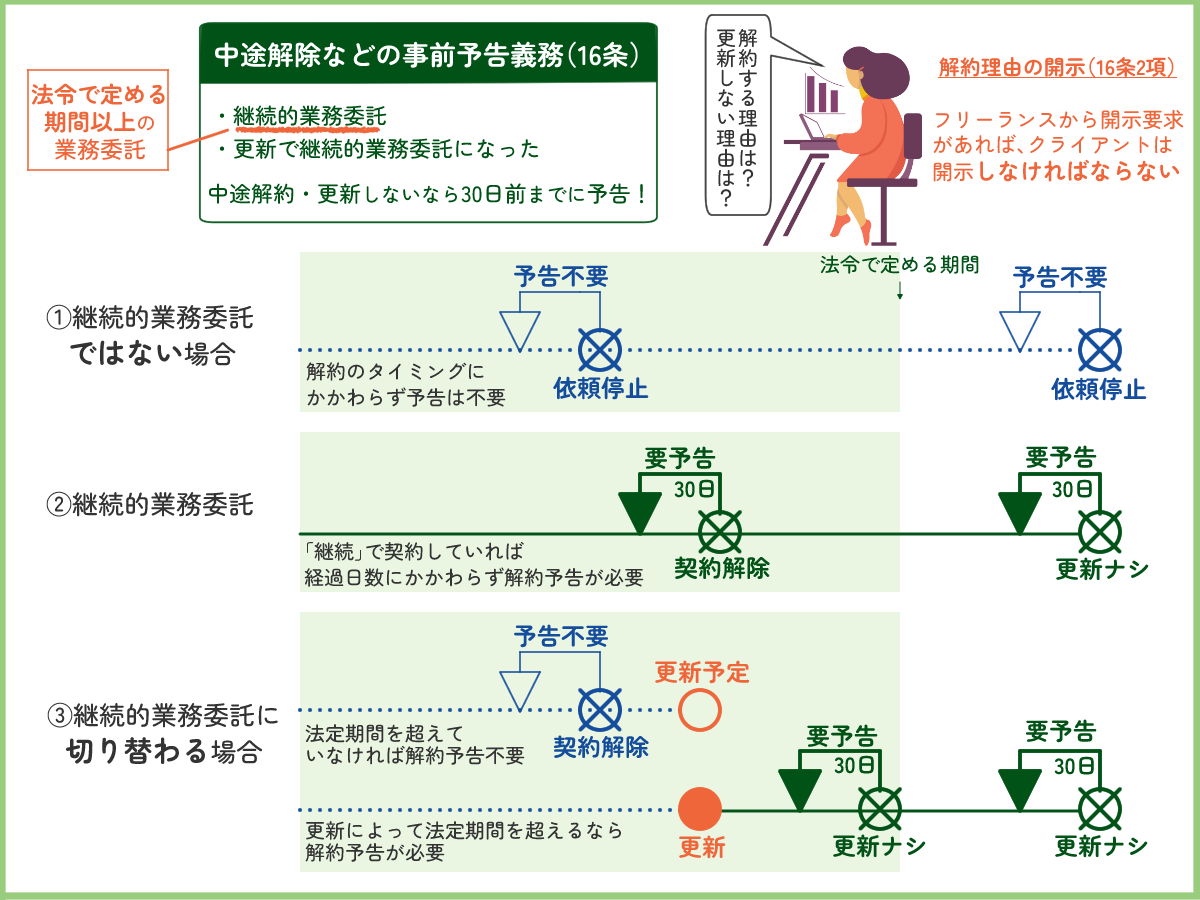

解約時の事前告知

フリーランスと継続的な契約を結んでいるクライアント限定の条項です。継続契約の中で、途中解約や契約満了後に契約を継続しない場合には以下の2点が求められます。

- 契約解除日または契約期間満了日の30日前までに予告する

- フリーランスが契約解除の理由を求めた場合は明らかにする

つまり「今日から仕事打ち切りです」という突然の契約解除は禁止です。

ただし災害などにより事前告知が難しい場合やエンドクライアント(クライアントの取引先)の業務打ち切り、フリーランス側の契約不履行・不適切行為による途中解約の場合、事前告知は必要ありません。

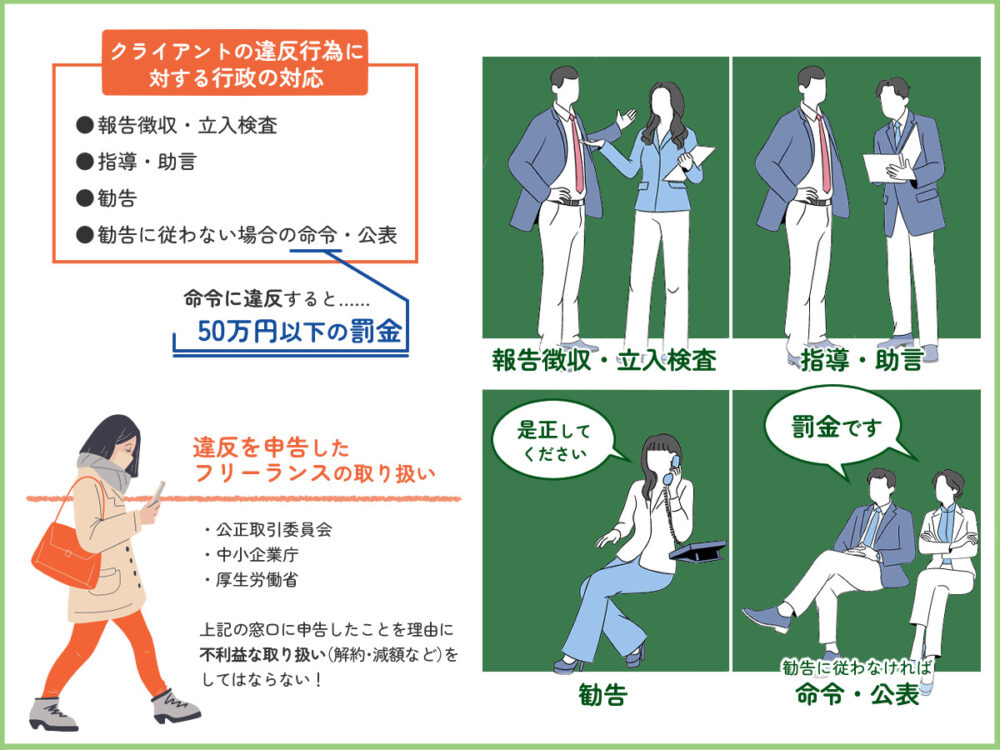

違反時の罰則には罰金も!

新法に違反する行為を確認、あるいは違反により不利益を被ったフリーランスは、相談窓口を通じて or 直接行政に申告可能です。

行政は違反行為を確認し、クライアントに対して以下4つの対応を取ります。

- 報告徴収・立入検査

- 指導・助言

- 勧告

- 勧告に従わない場合の命令・公表

勧告に従わなかった場合、50万円以下の罰金命令が下されることになりました。実はこの罰則、ガイドライン制定時点には明記されていなかったものなのです。

パブリックコメントでは「罰則の明確化」を求める意見が多くのフリーランスから寄せられたことを受けて、上記のように定められました。

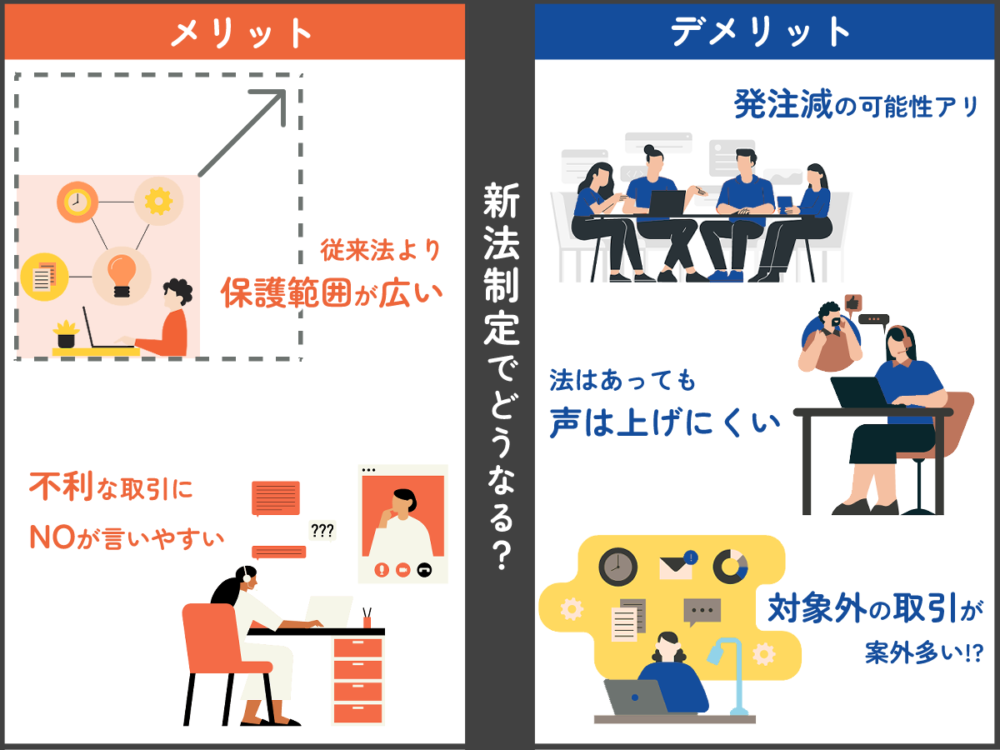

新法制定によるメリット・デメリット

フリーランスを保護するための法律といえば、独占禁止法や下請法がよく知られています。

今回の新法は、これまでに適用されていた法律と何が違うのでしょうか。また法律が施行された場合、私たちフリーランスの働き方にどういった影響があるのでしょうか。

新法制定による良い側面・懸念される側面を「メリット・デメリット」としてまとめました。

新法制定によるメリット

目に見える形でフリーランスの利益になるメリットはありません。

しかし、今までのクライアントワークで時折感じていた不安や懸念が軽くなる、あるいは払拭する手立てが増えることは、大きなメリットではないでしょうか。

適用範囲が拡大

従来の下請法ではカバーできていなかった取引についても、規制が適用されることになりました。

下請法で保護できるのは「委託する側の資本金が1千万1円以上」の取引です。

しかし新法では、委託事業者の資本金による制限を設けていません。そのため、今まで保護されなかった小規模企業との取引も安心して進められるわけです。

フリーランスにとって不利な取引を減らせる

新法成立後は「取引条件の明示」が必須です。当然、口約束のみで業務委託はできません。これにより合意のない業務委託や一方的な契約内容の変更・業務に関する認識の相違などが未然に回避できるでしょう。

筆者は過去に、契約内容や業務内容について感じた疑問をクライアントに指摘できず、我慢してしまった経験があります。なぜ我慢したかというと、クライアントが間違っていて自分が正しい、と判断する「根拠」になり得る法的知識・情報がなく、自分の判断に自信が持てなかったからです。

しかし新法が施行されれば、「あれ、おかしいな?」と感じる取引があった場合に、指摘するに足る明確な根拠が用意できます。

お互いが1つのルールブックを共有する形になるため、業務を請け負うフリーランスが一方的にダメージを負うことも少なくなるでしょう。

新法制定によるデメリット

フリーランス保護新法には大きな期待が寄せられている一方で、懸念点もあります。

特にフリーランスの立場で気になるのは、案件の減少や解約のリスクが増えるのではないか、という点です。

フリーランスへの発注控えが発生する

デメリットとして考えられるのは、フリーランスに対する発注控えです。

新法が施行されると、契約条件の明示や解約予告、支払い管理に多様な働き方への配慮など発注者側の負担は少なからず増える可能性があります。

たとえば「手軽さ」を理由にフリーランスに業務を委託していた発注者は、同じ手間をかけるぐらいなら法人発注に切り替えるかもしれません。インボイス開始も悪い意味で追い風になり得ます。

法が機能しない可能性がある

クライアントとトラブルが発生した時、理不尽な目に遭った時、それを申告するのはフリーランス自身です。あなたは声を上げられますか?

- 申告したことがバレて契約を打ち切られるかもしれない

- 仕事がやりにくくなるかもしれない

契約継続や業務遂行に対する不安感から、フリーランスが泣き寝入りするケースが増える可能性があります。

誰も申告しなければ違反が明るみに出ず、違反者は「遵法」とみなされますから、新法は罰則としても抑止としても力を発揮しません。

対象外の取引がある

新法では、格差が生じやすい組織(=クライアント)対フリーランスの契約を対象にしています。たとえば格差が生じにくフリーランス対フリーランスの契約については、法が適用されません※。

また、事業者ではなく一般消費者との取引(例:友人に頼まれてイラストを制作・販売)についても同様に対象外です。

こうした対象外の取引においては、従来どおり「自分の身は自分で守る」姿勢が求められます。

※トラブル防止の観点から「取引条件の明示」については摘要される

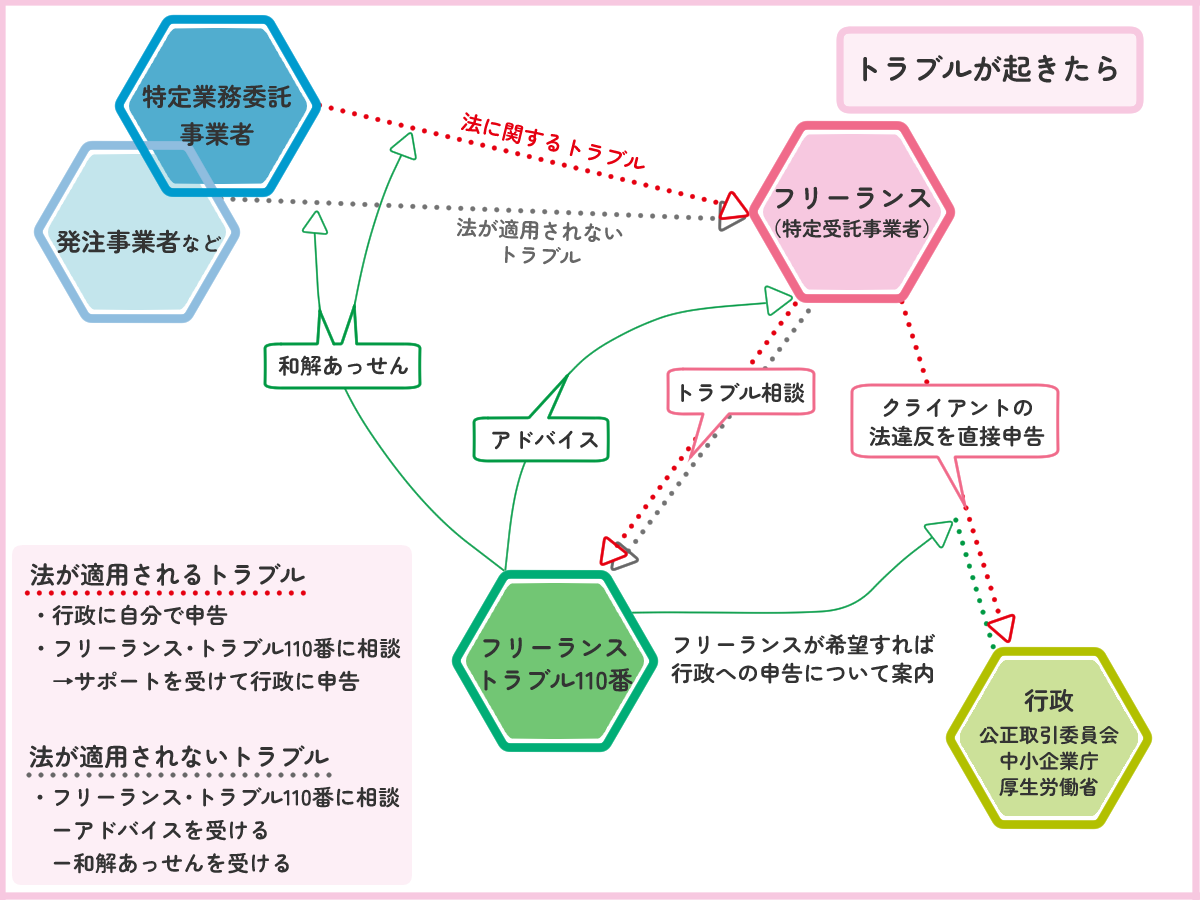

トラブル発生!そんなときは

クライアントとのトラブルで困った時、対応について疑問を感じた時の窓口として、フリーランス・トラブル110番が設置されています。

この窓口ではトラブル内容を弁護士に直接相談できるほか、必要があれば弁護士による和解あっせんも依頼できます。

また法律に関連したトラブルについては、フリーランスが直接公正取引委員会・中⼩企業庁・厚⽣労働省といった機関へ相談することも可能です。

実は編集部も相談経験アリ! メール相談ができるので「こんなこと相談すると迷惑かな……」と思わずぜひご活用を。

期待の新法成立!でも油断は禁物

2023年12月現在、新法の適用条件や対象者の条件についての細かな部分はいまだ調整中ですが、順調にいけば2024年秋頃に施行されるでしょう。

新法により、フリーランスを取り巻く環境は大きく改善されるのではないでしょうか。

とはいえ、トラブルや理不尽な取引を監視する機能はなく、今までと同様に私たちフリーランスが違反を指摘・申告しなければ法は機能しません。泣き寝入りを続ければ、環境は何も変わらないのです。

逆に一歩踏み出せば、自分だけでなく「自分たちの身は自分たちで守る」ことにもつながります。

自分自身のためにも、そして自分以外のフリーランスのためにも、トラブルや不利益を放置せずきちんと声を上げること。

小さな声でも数が増えればマイクいらずの大きな声に変わっていき、フリーランスは今よりもっと働きやすくなるはずです。